Stellen Sie sich vor ein guter Freund, eine Freundin oder ein Familienmitglied sucht Sie auf, um eine unklare, schwierige oder herausfordernde Situation zu besprechen. Es kommt immer wieder vor, dass wir bei beruflichen oder privaten Fragestellungen zu Rate gezogen werden. Doch neigen wir all zu schnell dazu Ratschläge zu geben, zu bewerten, zu interpretieren, zu beurteilen oder gar zu beschwichtigen, zu entschuldigen oder anzugreifen. Doch das hemmt häufig den Gesprächsfluss. Es kann auch dazu führen, dass sich unser Gegenüber nicht verstanden fühlt.

Die Kraft des aktiven Zuhörens

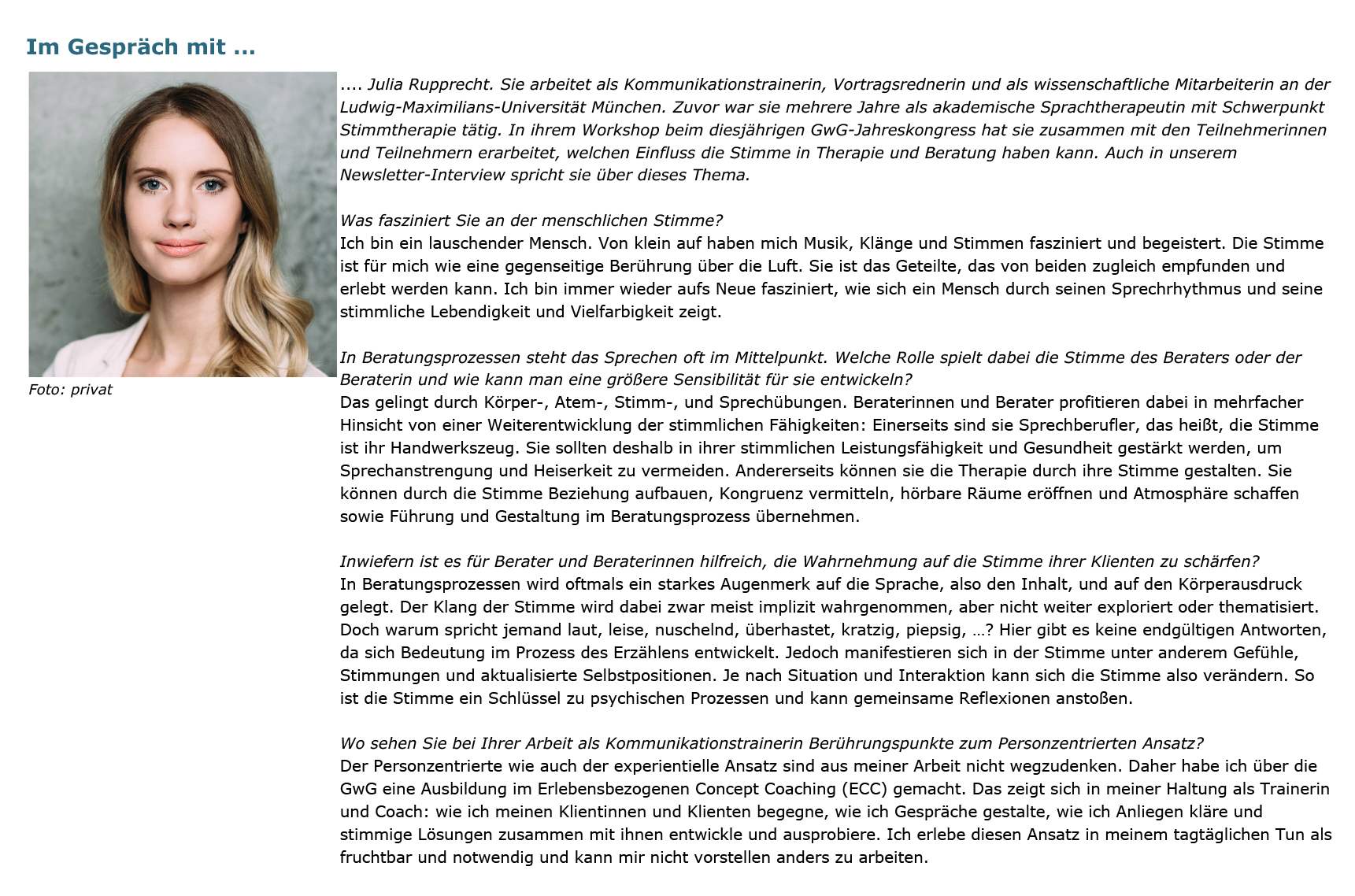

Worin eine immense Kraft liegt, ist das konzentrierte und aktive Zuhören. Beim aktiven Zuhören wird nicht nur darauf geachtet, was die Gesprächspartnerin bzw. der Gesprächspartner sagt, sondern auch wie die oder der andere spricht und sich verhält. Die Methode wurde von Carl Rogers, dem Begründer der personenzentrierten Gesprächspsychotherapie, entwickelt. Dabei ist das aktive Zuhören voll und ganz auf die Person gerichtet, die spricht — die eigenen Meinungen der zuhörenden Person stehen im Hintergrund. Die zuhörende Person zeigt also Zuwendung, Aufmerksamkeit und Einfühlung. Die Gesprächspartnerin bzw. der Gesprächspartner kann daraufhin von selbst die Perspektive wechseln und mitteilen, worauf es ihr bzw. ihm wirklich ankommt.

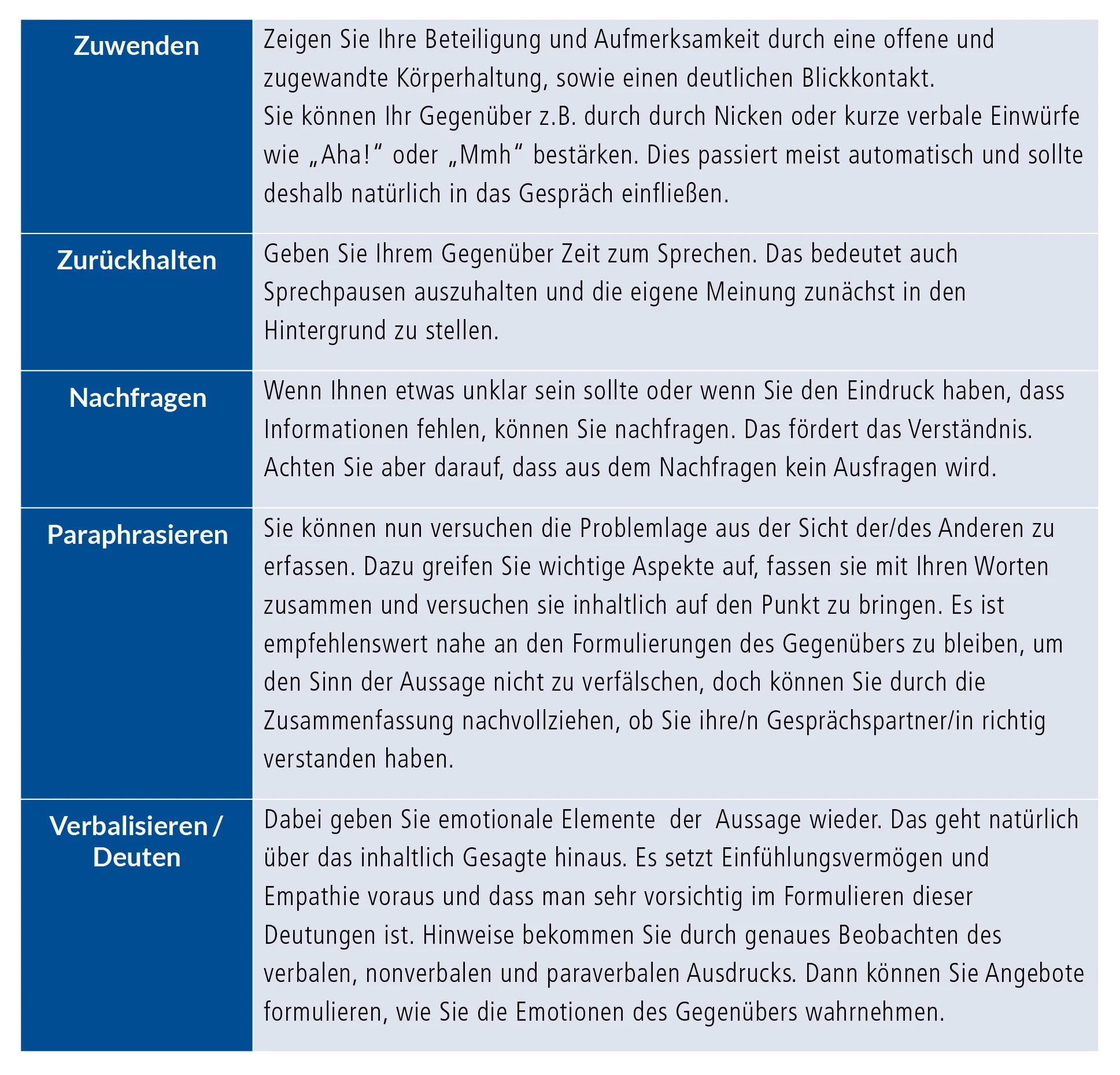

Aktives Zuhören besteht aus folgenden Komponenten:

Zusammenfassung: Das Aktive Zuhören kann zu einem echten Verstehen des Gegenübers führen und die Beziehungsebene sichern. Es besteht aus dem Zuwenden, Zurückhalten, Nachfragen, Paraphrasieren und Verbalisieren / Deuten. Das Gegenüber lernt sich dabei selbst zu verstehen, da man durch das aktive Zuhören und Paraphrasieren immer wieder versucht komplexe Sachverhalte in eigene Worte zu fassen. Diese Haltung des akzeptierenden, empathischen Zuhörens kann zu einem Klärungsprozess beim Gesprächspartner bzw. der Gesprächspartnerin führen.

Hat Ihnen dieser Blogbeitrag gefallen oder genutzt?

Dann können Sie hier meinen Blog abonnieren. Herzlichen Dank für Likes, Weiterempfehlungen oder Verlinkungen.

Hier noch ein kleiner Ausschnitt aus «Momo» von Michael Ende, der genau beschreibt, welche Kraft das Zuhören hat:

«Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war das Zuhören.

Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen, zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig.

Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte – nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme.

Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an, und der Betreffende fühlte, wie in ihm plötzlich Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten.

Sie konnte so zuhören, dass ratlose, unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden.

Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf denen es überhaupt nicht ankommt, und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf – und er ging hin und erzählte das alles der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war.

So konnte Momo zuhören!»

Aus: Ende Michael (1973): Momo. Stuttgart: Thienemann Verlag.